|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun

usage

commercial

et

la

duplication

est

libre.

Si

vous

avez

des

raisons

de

contester

ce

droit d'usage, merci

de nous en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

LA MAINTENANCE BIOMEDICALE ET MATERIOVIGILANCE

|

|

Aubin Paterne NZITA M'PASSI |

|

|

|

RESUME

L’amélioration de la

qualité des soins dans un hôpital passe aussi par une

meilleure

prise en charge de la maintenance biomédicale et de la

matériovigilance. C’est pour cette raison que tout atelier

biomédical doit définir une stratégie

d’organisation afin de pouvoir analyser et mesurer les actions

entreprises et proposer les axes d’améliorations.

L’atelier

biomédical doit être aussi une interface nécessaire

entre la direction et les services cliniques, médico- techniques

et transversaux.

Les enjeux sont

grands, la tâche est rude : l’amélioration du suivi et la

prise en charge des équipements, l’efficience et le retour

à l’équilibre financier d’ici l’horizon 2012 dans

la maintenance des dispositifs médicaux tout en augmentant

leurs disponibilités, relève certes d’une logique

antagoniste mais que l’atelier biomédical du centre hospitalier

Universitaire Raymond Poincaré doit malgré tout concilier.

C’est dans cette

optique qu’une stratégie est mise en place à savoir :Elaboration des procédures, prise

en charge de la maintenance interne, élaboration d’un plan de

maintenance préventive.

Mots clés : amélioration,

biomédical

;

maintenance,

matériovigilance,

stratégie,efficience,qualité

|

ABSTRACT

The improvement of the

care quality in a hospital also passes in charge by a better hold of

the biomedical maintenance and the matériovigilance. It is for

this reason that all biomedical shop must define a strategy of

organization in order to be able to analyze and to measure actions

enterprises and to propose axes of improvement.

The biomedical shop must be also a necessary interface between

the direction and services clinics, médico - technical and

transverse.

Stakes are big, the task is rough: the improvement of the follow-up and

the hold in charge of facilities, efficiency and the return to the

financial balance from here the horizon 2012 in the medical device

maintenance while increasing their availabilities, relief certainly of

logical antagonistic but that the biomedical shop of the center

hospitable Academic Raymond Poincaré must in spite of all to

reconcile.

It is in this optics that a strategy is setting up to know: Development

of procedures, taken in charge of the internal maintenance, development

of a preventive maintenance plan

Key words : improvement, biomedical; maintenance,

matériovigilance, strategy, efficiency, quality

|

Remerciements

Je tiens à remercier tout particulièrement

Monsieur

Mourad GHOMARI, Directeur des Équipements et de

l’Ingénierie Biomédicale au Groupe Hospitalier Ambroise

Paré – Raymond Poincaré – Hôpital Maritime de Berck

– Hôpital Sainte Périne (AP-HP). Je lui témoigne

ici ma sincère reconnaissance pour avoir joué le

rôle précieux de maitre de stage.

Je le remercie aussi pour sa disponibilité permanente, son

soutien et ses conseils éclairés.

J’adresse également mes remerciements à Monsieur

Pol-Manoël FELAN, responsable pédagogique et Monsieur

Gilbert

FARGES, enseignant chercheur à l’Université Technologique

de Compiègne (UTC).

Enfin, mon respect et ma reconnaissance vont également à

Isabelle MANIAGO, Technicienne biomédicale et responsable de

l’Atelier de l’hôpital de Raymond Poincaré et Monsieur

Matthieu WIDEHEM, Technicien biomédical pour m’avoir

facilité l’intégration au sein de l’équipe, pour

leur accueil chaleureux et leur attention permanente.

Sommaire

INTRODUCTION

1 – CONTEXTE

1.1 – Historique

de

l’Hôpital

Raymond

Poincaré

1.2 – Pôles

et

activités médicales

1.3 - Organisation

et

missions

du

Groupe

Hospitalier

1.4 –

Organisation et missions de la

DEIB

1.5 – Enjeux et

problématique

2 – ANALYSE DE

LA SITUATION

2.1 – Etat des lieux

2.2 - Cadre

réglementaire

2.3 - Situation

du

parc

des

équipements

2.4 - Classe et

obligation de

maintenance

3 – ACTIONS

MISES EN ŒUVRE

3.1 – Plan d’action

et planning

3.2 – Activités

réalisées

3 .2.1 - Maintenance

3.2.2 - Maintenance

corrective

3.2.3 - Contrat

de maintenance

3.2.4 - Maintenance

préventive

3.2.5 - Défalcation

des

équipements

3.2.6 - Matériovigilance

4 - EVALUATIONS

DES

ACTIONS

MISES

EN

ŒUVRE

CONCLUSION

GLOSSAIRE

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

La mise en œuvre d’une stratégie de maintenance et de

matériovigilance efficace et efficience constitue un des aspects

essentiels de politique d’un service biomédical.

Ainsi, dans le cadre de la réorganisation de l’atelier

biomédical du Centre Hospitalier Universitaire Raymond

Poincaré sis à Garches en banlieue ouest de paris, une

étude a été réalisée afin de

redéfinir une nouvelle politique de maintenance et de

matériovigilance des dispositifs médicaux dans le but :

- De l’efficience et du retour à

l’équilibre financier en fin 2012,

- De l’amélioration du suivi et la

prise

en charge des équipements.

C’est dans cette optique, qu’un état de lieux a

été fait et suivi par la rédaction des

procédures, l’élaboration d’un plan de maintenance

préventive et la maintenance corrective : D’où cette

étude s’inscrit dans une logique d’audit et d’analyse

prospective.

1.1 – Historique

L'assistance Publique - Hôpitaux de Paris est un

établissement public de santé de ressort régional,

dont les activités se déploient principalement dans une

région très urbanisée comptant environs 11,5

millions d'habitants. Elle se compose de 38 hôpitaux et d'une

structure d'hospitalisation à domicile (HAD).

Réorganisée depuis 2009 en douze groupes hospitaliers,

elle s'organise progressivement en une prise en charge articulée

en trois niveaux.

Cette organisation doit permettre d'adapter son offre de soins aux

besoins de chaque territoire de santé, en cohérence avec

les autres acteurs sanitaires de la région.

Figure 1

Figure 1

Ancien hôpital Raymond Poincaré

[14]

Implanté au cœur de l’Ouest

francilien, à Garches dans le 92, l’hôpital Raymond

Poincaré fait parti de l'Assistance Publique - Hôpitaux de

Paris et assure une triple mission de soins, d’enseignement et de

recherche.

Sa plus ancienne partie remonte au legs par testament en 1828 de Michel Brezin (Fig.2),

serrurier-mécanicien

en

chef

à

l’hôtel

de la

Monnaie de Paris, nommé à 36 ans directeur de la fonderie

de l’Arsenal de Paris par Napoléon Bonaparte, premier consul.

Son legs à l’administration des Hospices Civils de Paris devait

être employé à la fondation d’un hospice

destiné à la reconnaissance des services que lui avaient

rendus les ouvriers employés dans ses usines.

L’hospice de la Reconnaissance est construit en 1836 sur le terrain de

sa propriété du Petit-Létang, sur la commune de

Garches. Il accueille des vieillards indigents, anciens ouvriers " du

marteau ".

Figure

2

: Michel

BREZIN

–

fondateur

de

l’Hospice de la reconnaissance

[14]

C’est en 1928, sur les 16 hectares de terrain attenant

à l’hospice, que l’Assistance Publique entreprend la

construction de l’hôpital actuel afin d’y recevoir des malades

chroniques.

L’hôpital Raymond-Poincaré (Fig.3) est

inauguré le 14

décembre 1936, incluant dans ses murs l’hospice de la

reconnaissance - un siècle les sépare !

De cette époque datent les pavillons d’hospitalisation Letulle -

Netter et Widal construits en béton armé, moellon et

brique apparente. En 1941, un tiers des lits de malades chroniques sont

transformés en un service de chirurgie osseuse avec un bloc

opératoire.

La vocation de l’hôpital a connu deux mouvements successifs : A

partir de 1949 et jusque dans les années 6O, l’activité

de l’hôpital est essentiellement orientée vers les soins

et la rééducation des séquelles de

poliomyélite.

C’est d’ailleurs dans cet établissement que sont

formés les premiers kinésithérapeutes de

l’Assistance Publique.

Par la suite et progressivement, les services consacrés aux

poliomyélitiques sont transformés en services de soins,

de rééducation, de réadaptation et de

réinsertion pour des patients paraplégiques puis porteurs

d’autres troubles neurologiques invalidants. Un service de chirurgie

orthopédique et traumatologique est créé en 1956.

Actuellement, l’hôpital Raymond Poincaré est un

centre de référence dans la prise en charge de la

personne souffrant de handicaps lourds.

Figure 3:

L’hôpital Raymond Poincaré aujourd’hui

[14]

1.2

–

Pôles

et

activités

médicales

L’hôpital Raymond

Poincaré est spécialisé en Médecine

physique et de réadaptation adultes et enfants, en Consultations

pluridisciplinaires autour du handicap locomoteur et cognitif, en

Chirurgie orthopédique et réparatrice de l'adulte,

Réanimations médicale et chirurgicale de l'adulte,

Réanimation neuro-respiratoire et médecine de l'enfant,

Médecine interne et infectieuse, Maladies Tropicales,

Médecine légale et urgences médico-judiciaires,

Oncologie pédiatrique, il est notamment Centre de

référence des maladies neuromusculaires.

Il s’organise autour de 3 pôles tournés vers la prise en

charge des personnes handicapées (pôle Réadaptation

-Evaluation- Réinsertion), des enfants notamment atteints de

pathologies neuro-musculaires (pôle pédiatrie) et des

pathologies aiguës : chirurgie orthopédique, maladies

infectieuses (pôle aigu), il accueil une unité d’oncologie

pédiatrique depuis l’an 2006.

- Le pôle RER

est composé des unités de Médecine Physique et de

Réadaptation, des différents plateaux de

rééducation, salles d’ergothérapie, espaces

d’orthophonie, bassin de balnéothérapie, laboratoire du

mouvement, atelier d’appareillage, plate-forme nouvelle technologie,

gymnase d’activités physiques adaptées, du service de

Soins de Suite et de Réadaptation de l’hôpital Maritime de

Berck, du service des Explorations Fonctionnelles et de l’unité

de Pathologies Professionnelles et de Réinsertion.La prise en

charge des patients hospitalisés est pluridisciplinaire,

médicale, paramédicale, rééducative et

sociale.

- Le pôle aigu

comprend la réanimation, la chirurgie, les laboratoires et

l’imagerie médicale.

- Le pôle Pédiatrie comme son nom l’indique englobe toutes

les activités liées à l’enfant

notamment ceux qui sont atteints de maladies neuro- musculaire

1.2.1 - L’enseignement :

Le tiers des effectifs médicaux de l'hôpital Raymond

Poincaré sont des praticiens bi-appartenant c'est-à-dire

à la fois praticiens et enseignants rattachés à La

faculté Paris-Ouest en tant que professeurs ou maitres de

conférence des universités en même temps que

praticiens hospitaliers; en outre l’établissement comporte des

locaux universitaires et dispose d'un terrain de stage hospitalier

spécialisé (DEA, thèses), dont les

thématiques les plus abordées sont les maladies

neurologiques à la base du handicap, leur(s) traitement(s) et/ou

la prévention de leurs complications.

L’hôpital abrite aussi l’Institut de Formation en Soins

Infirmiers (IFSI) dont la vocation est de former des infirmiers et

aides-soignants. Trois années de formation en alternance sont

dispensées à près de 400 élèves.Par

ailleurs, L’Education Nationale dispense des cours du pré

élémentaire au collège auprès des enfants

hospitalisés, au sein même de l’hôpital, par le

biais de L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté

ainsi que le Lycée Toulouse Lautrec, implanté sur le

plateau de Vaucresson.

1.3

–

Organisation et missions du Groupe

Hospitalier

1.3.1 - Organisation du Groupe

hospitalier

Dans le cadre de la réorganisation des Hôpitaux de

Paris, de nouveaux regroupements en Groupes Hospitaliers sont en train

de se mettre en place progressivement, l’Hopital Raymond

Poincaré sera en groupe avec en plus de l’Hôpital Maritime

de Berck, l’Hôpital Ambroise Paré et l’Hôpital

Sainte Périne.

1.3.2 - Missions du Groupe

hospitalier

Les soins et la prévention, l'enseignement et la recherche

sont les missions fondamentales des 4 établissements du groupe

nord ouest (l’Hopital Raymond Poincaré, l’Hôpital Maritime

de Berck, l’Hôpital Ambroise Paré et l’Hôpital

Sainte Périne.)

1.3. 3 - ORGANIGRAMME DU GROUPE

HOSPITALIER (Figure 4)

Pour

telecharger

l'organigramme clic ici [13]

1.4 – Organisation

et

missions

de

la

DEIB

1.4.1 – Organisation :

La Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale (DEIB) du Groupe Hospitalier est installée au

sein de l’Hôpital Raymond Poincaré, elle est

dirigée par un Ingénieur Biomédical en Chef.

1.4.2 – Missions :

Les missions de la Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale s’articulent autour des trois axes à

savoir :

- Participer à l'acquisition et à

l'intégration des dispositifs médicaux au sein du Groupe

hospitalier.

- Assurer la maintenance des équipements

médicaux, leur disponibilité et leur

sécurité d'utilisation.

- Jouer un rôle de conseil, d’assistance et de veille

technologique et réglementaire.

1.4.2.1 - Acquisition et

Intégration des Equipements Médicaux :

La Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale a un rôle de conseil pour la politique

d’investissement et d’exploitation, la programmation et l’acquisition

des équipements médicaux.

Il participe à l’élaboration des Programmes d’Equipement

Médical pluriannuels et réalise des projets d’acquisition

en liaison avec les directions fonctionnelles ou services

concernés. Dans ce cadre, il organise et participe aux phases

d’intégration des équipements dans l’hôpital.

Ces opérations regroupent :

- la définition des besoins avec les

utilisateurs,

- la rédaction des cahiers des clauses techniques

particulières (cahier des charges),

- la participation aux procédures d’achat dans le

respect du Code des Marchés Publics,

- les études comparatives et la rédaction

des rapports de présentation,

- les études d’implantation des

équipements et le déploiement des technologies

médicales,

- le suivi des installations, réception et mise

en service,

- la formation des personnels.

- La Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale gère la réforme et le retrait des

équipements dont l’exploitation est arrêtée.

1.4.2.2 - Maintenance, Disponibilité et Sécurité :

La Direction des Equipements

et de l’Ingénierie Biomédicale met en œuvre les moyens

permettant

d’assurer la disponibilité des équipements

biomédicaux dans des

conditions de fonctionnement optimales. Il participe à la

sécurité et à

la qualité d’utilisation des dispositifs médicaux mis

à disposition des

différents utilisateurs et bénéficiaires.

Elle gère le parc des équipements biomédicaux dont

il a la

charge et assure leur traçabilité, tient et met à

jour son inventaire

depuis le programme d’investissement jusqu’à la réforme

des équipements.

La Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale gère les

prestations de maintenance internes ou externes. Elle met en œuvre et

contrôle les prestations de maintenance, réalise ou

sous-traite les

interventions.

Ces prestations sont la maintenance curative, la planification et la

réalisation des opérations de maintenance

préventive et des contrôles

de qualité des dispositifs médicaux.

L’ensemble de ces opérations comprend également les

phases de

diagnostic, d’assistance, de support technique et d’information des

utilisateurs.

Le suivi des actions réglementaires et sécuritaires en

matière de

dispositifs médicaux (conformité,

matériovigilance, radioprotection)

trouve sa place dans la fonction maintenance.

1.4.2.3 - Conseil, Assistance et Veille Technologique :

La Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale a un rôle

d’assistance et d’expertise technique auprès des Directions de

l’établissement dans le domaine des dispositifs médicaux.

Elle propose

des prestations d’aide et de conseils auprès des équipes

médicales et

soignantes en matière de définition de besoins, de choix

et

d’exploitation des dispositifs médicaux. Cette assistance

technique et

méthodologique prend en compte l’environnement

réglementaire, les

contraintes et les conditions d’installation ; participe ou conduit des

projets ayant trait aux équipements et à leurs

environnements (plateaux

techniques), à des activités d’innovation ou

ponctuellement de

recherche. Il peut engager des audits ou des expertises du

fonctionnement, de la conformité ou de l’efficacité des

équipements et

dispositifs médicaux.

La veille technologique, réglementaire et normative en

matière d’équipements médicaux fait

également partie de ses attributions.

1.4.3 - Composition de l’atelier biomédical

L’atelier biomédical doit assumer au quotidien avec ses

deux

techniciens la gestion d’importants flux entrant et sortant des

dispositifs médicaux.

- Réception des colis de pièces

détachées et

équipements neufs ou retour de réparation

- Défalcation des équipements à

réforme

Les surfaces utilisées sont très variables mais

apparaissent

globalement insuffisant au regard des nécessités de

zonage pour

différentes tâches (corrective, préventive,

contrôle

qualité/performance).

A cet égard on peut distinguer les surfaces de gestion de

stockage et de rangement des équipements :

- Réception et dépôt des

dispositifs médicaux (couleur jaune)

- Equipement neuf ou en retour de

réparation en attente de livraison (couleur bleue)

- Dispositifs

médicaux pour maintenance corrective et préventive chez

le fournisseur

(couleur rouge)

- Dispositifs médicaux en attente de pièces

rechanges

pour la maintenance corrective interne (couleur grise)

1.5- Enjeux et Problématique du stage

Les enjeux importants(Fig.5), actuellement,

dans les hôpitaux

concernent les axes suivants :

- Un enjeu financier :

la

maîtrise

des

dépenses

d’exploitation.

- Un enjeu qualité

: la sécurité sanitaire et la qualité du service

rendu au patient.

- Un enjeu professionnel

: la crédibilité externe et la satisfaction

interne « des services clients ».

En ce qui concerne l’Hôpital Raymond Poincaré,

l’enjeu principal, en plus de la qualité et la

sécurité, concerne les deux points suivants :

• L’efficience et le retour à

l’équilibre financier en fin 2012.

• L’amélioration du suivi et la prise en

charge des équipements.

Le problème est d’ordre financier et de prise en charge des

équipements. Il m’a été demandé de

participer dans le cadre de mon projet de stage d’aider à

résoudre ces deux problèmes.

La stratégie à mettre en œuvre concerne :

• La réduction des coûts de

maintenance,

• La réduction des délais

d’intervention,

• Le contrôle à la réception du

matériel,

• Le contrôle avant d’envoyer le

matériel dans les services, …

De plus, il nécessaire d’assurer la crédibilité de

l’atelier biomédical auprès des services cliniques,

médico-techniques et transversaux aux risques éventuels

concernant la matériovigilance.

2 - ANALYSE DE LA SITUATION

2 .1 – Etat de

lieux

- Retard sur le traitement des dossiers à rattraper :

Attente Traitement, Attente Commande, Attente devis, Attente

Intervention et Attente Facturation.

- Absence d’un Plan de Maintenance Préventive

adapté à l’inventaire réactualisé.

En raison du passage d’une sous traitance totale de la maintenance

à une maintenance interne (> à 50%), il devient

nécessaire de mettre en place les actions suivantes :

- Mise en place d’une fiche d’intervention interne.

- L’achat d’outillage approprié.

- Mise en place des procédures de maintenance

interne.

- Mise en place d’un système de pièces de

rechanges en stock.

- Mise en place d’une bonne gestion documentaire (manuel

d’utilisation, logiciel, CD)

- Mise en place d’une maintenance interne

opérationnelle.

2.2 - Cadre

réglementaire

La réglementation n’a cessé, année

après année, de s’étoffer constituant un cadre

juridique exigeant.

Plusieurs textes réglementaires ont abouti à

l’arrêté du 3 mars 2003 décrivant ainsi les

minima requis pour l’exercice de la maintenance des dispositifs

médicaux dans les établissements de santé publics

et privés.

La Directive 93/42/CEE du 23

aout 1993 [1]

Elle impose le marquage CE et évoque la notion de qualité

pour les dispositifs médicaux. Les constructeurs et les

établissements de santé ont l’obligation d’assurer le bon

fonctionnement des dispositifs médicaux et la

sécurité des patients et des utilisateurs.

L'arrête du 03 octobre

1995 [2]

Cet arrêté impose dans les établissements de

santé de mettre en place une organisation pour s’assurer que les

matériels et dispositifs médicaux pour

l’anesthésie et la surveillance post-interventionnelle :

• sont contrôlés lors de leur

première mise en service et lors de toute remise en service

conformément aux préconisations du constructeur,

• font l’objet d’un contrôle de bon

fonctionnement avant chaque utilisation sur des patients,

• et font l’objet d’une maintenance

organisée.

Le décret 96-32 du 15

janvier 1995 [3]

Il décrit la surveillance du risque de dangerosité des

dispositifs médicaux lors de leur utilisation et de ce fait

l’organisation de la matériovigilance.

La loi du 1 juillet 1998

N°98-535 [4]

Par cette loi, le Législateur souhaite voir élaborer un

outil pour le maintien de la conformité des performances du

dispositif médical mis sur le marché et en service. Cette

demande se traduit dans la préparation d'un décret

d'application qui responsabilise l'exploitant pour assurer la

sécurité des patients et des utilisateurs des dispositifs

médicaux.

Ces contrôles de qualité doivent être

réalisés en interne/externe par des personnes ou

organismes habilités à réaliser ce type de

contrôle.

La directive

européenne 98/79/CEE [5]

Elle spécifie dans son article 21 l'obligation de

maintenance pour les dispositifs médicaux.

La norme AFNOR XFS

99-170 [6]

Elle apporte les exigences et les recommandations nécessaires

à la mise en place d'un système qualité pour la

maintenance des dispositifs médicaux en priorité au sein

du service biomédical d'un établissement de santé.

Elle s'applique également aux autres acteurs tels que les

fabricants, les distributeurs et les sociétés de

maintenance.

2.3 - Situation

du

parc

des

équipements

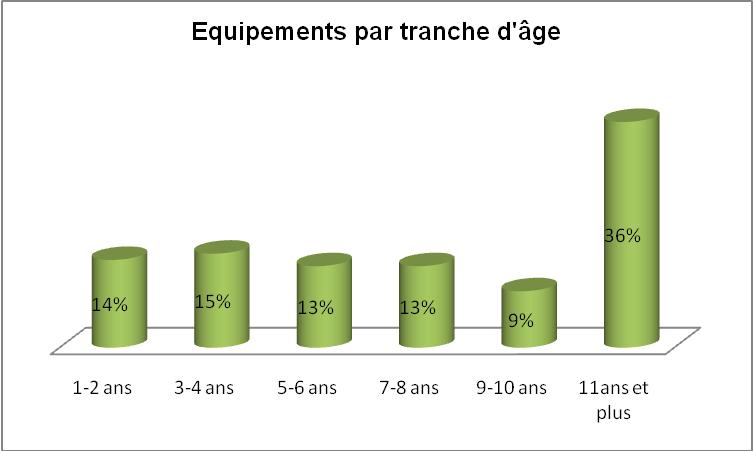

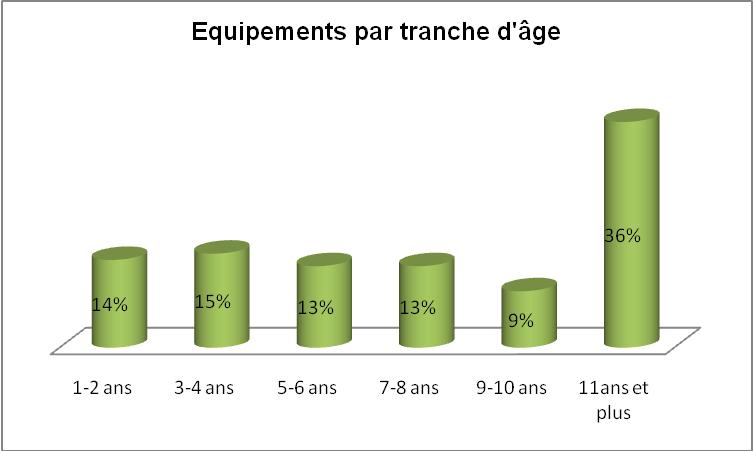

La liste des équipements (Fig.6) a

été extraite du

logiciel SAP vers un tableur Excel, afin de pouvoir la modifier.

Avec le technicien biomédical, nous avons retravaillé

cette liste pour y apporter des modifications : appareils

réformés. Suite à ces modifications, l’inventaire

fait ressortir que le Centre Hospitalier de Raymond Poincaré

dispose de 3255 dispositifs médicaux.

Figure 6:

Vétusté des équipements

[13]

2.4

-

Classe et obligation de maintenance

2.4.1- Les règles de

classification

Les règles de classification [7]

ont

été

instituées sur la base des critères suivants :

• La durée d’utilisation du dispositif,

• Le caractère invasif ou non du

dispositif,

• Le type chirurgical ou non du dispositif,

• Le caractère actif ou non du

dispositif,

• La partie vitale ou non du corps

concerné par le dispositif.

Une fois définie la classe à laquelle appartient son

dispositif, le fabricant doit établir une déclaration CE

de conformité après avoir apporté la preuve que

son dispositif satisfait aux exigences essentielles (de

sécurité et de santé des patients) de la directive

qui lui est applicable.

Les dispositifs médicaux sont classés selon l’usage

prévu par le fabricant, ainsi que le mode d’action du

dispositif. Un appareil peut donc avoir des classes différentes

en fonction de son utilisation et de son lieu d’installation

Le législateur européen, après avoir

établi les critères de classification à l’annexe

IX de la directive 93/42/CEE, à clairement

indiqué que les fabricants sont responsable de la classification

de leur dispositifs médicaux. Ainsi, les dispositifs

médicaux sont répartis en 4 classes : classe I, classe

IIa, classe IIb et classe III en fonction de leur niveau de risque

croissant.

Tableau 1

Classification des DM en fonction du risque

Classe I

|

Faible

degré de risque

|

Classe II a

|

Degré

moyen de risque

|

Classe II b

|

Potentiel

élevé de risque

|

Classe III

|

Potentiel

très sérieux de risque (comprend les DM implantables

actifs)

|

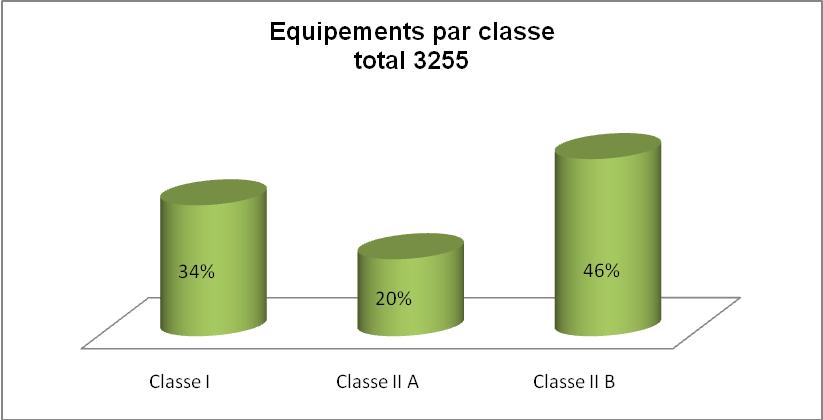

Pour définir la classe des équipements (Fig.7), j’ai repris

la liste éditée suite à l’inventaire. J’ai

affecté à chaque équipement la classe

correspondante en me référent à son code CNEH,

à son emplacement et à son utilisation. Par rapport

à ce travail, il en ressort que sur 3255

équipements, 1109 sont de classe I, 656 de classe IIa, 1490 de

classe IIb, aucun de classe III.

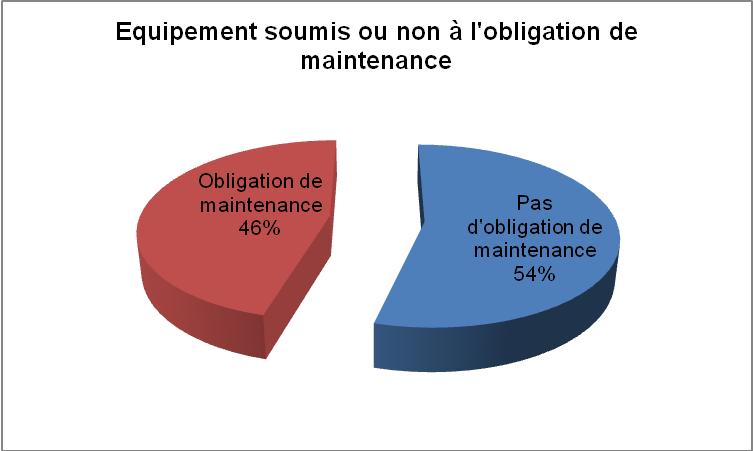

2.4.3

-

Obligation

de

maintenance

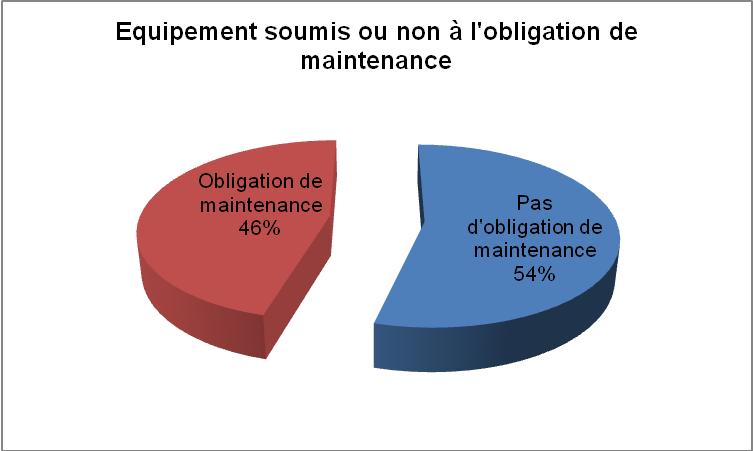

Suite à la définition des classes des dispositifs

médicaux, il a fallu déterminer si les équipements

étaient soumis à une maintenance obligatoire ou non(Fig.8).

Ci-dessous la liste générale des dispositifs

médicaux soumis à l’obligation de maintenance par rapport

au décret N° 2001-1154 du 05 décembre 2001[8]

et de

l’arrêté du 03 mars 2003 [9]

Figure 8

Figure 8:

Répartition

d'équipements

par

obligation

de maintenance

ou non

[13]

3

-

ACTIONS MISES EN OEUVRE

3.1-

Plan d’action et planning

Action N°1 : Traitement des

dossiers des prestataires externes.

Objectif :

rattraper le retard sur l’ensemble des dossiers soit pour chaque

technicien:

5 dossiers sur Attente traitement,

5 dossiers sur Attente bon de commande

10 dossiers sur Attente devis

10 dossiers sur Attente intervention

10 dossiers sur Attente facture

Descriptif : Pendant

mon arrivé il y avait au total plus de 300 dossiers en attente.

Echéance :

à court terme.

Action N°2 :

Améliorer la gestion des manuels d’utilisation des dispositifs

médicaux.

Objectif : Rendre

accessible les manuels d’utilisation pour tous les techniciens du

service.

Descriptif : Pour cela

nous avons recensé les manuels d’utilisations existant, les CD,

les logiciels et nous les avons mis sur le dossier partagé

(dossier accessible par tous les techniciens) afin de pouvoir les

consulter au moment voulu.

Echéance :

court terme.

Action N°3 : Rédiger la

fiche d’intervention interne. (voir annexe 1)

Objectif : Mettre en

œuvre une fiche d’intervention pour la maintenance corrective interne,

la maintenance préventive interne et le contrôle de

qualité.

Descriptif : Afin de

suivre la traçabilité des interventions, nous avons

élaboré une fiche d’intervention pour la maintenance et

le contrôle de qualité.

Echéance :

court terme.

Action N°4 : Faire la commande des

pièces de rechanges.

Objectif : l’atelier

soit équipé des pièces de première

nécessité afin de réduire les délais

d’indisponibilité des dispositifs médicaux.

Descriptif : au fur et

à mesure que nous avons commencé à prendre en

charge la maintenance interne, nous avons commandé les

pièces (batteries, chargeur,…).

Echéance : long

terme.

Action N°5 : Faire la commande

d’outillage.

Objectif :

améliorer les conditions de travail.

Descriptif : Pour

mieux pendre en charge les interventions sur les dispositifs

médicaux, il a fallu faire la commande d’un outillage

approprié.

Echéance :

court terme.

Action N°6 : Faire de la

maintenance interne.

Objectif : minimiser

les coûts, réduire le délai d’attente.

Descriptif : Une

semaine après mon arrivée nous avons commencé

à faire des réparations interne.

Echéance : long

terme.

Action N°7 : Rédiger les

procédures : Maintenance corrective interne, Maintenance

corrective externe, Alerte ascendante, Alerte descendante et la

Défalcation

Objectif :

Décrire pour une activité donnée, la façon

de procéder et la façon de faire,

les rôles des acteurs et les missions des entités

concernées ainsi que la méthode et la marche à

suivre pour obtenir un résultat.

Descriptif :

La conception et la mise en place de toute procédure devra

s’asseoir sur un raisonnement logique et cohérent, permettant de

répartir les rôles et les responsabilités dans le

processus de décision et d’exécution.

La méthode la plus appropriée pour élaborer une

procédure consiste à soulever une séquence de

questions clés : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ?

Qu’est ce qu’on fait ? Qui le fait ? Comment on fait ? Où

s’effectue le travail ? Quel est le service concerné ? à

quel moment s’effectue le travail ? Quand commence le travail ? Quand

s’achève-t- il ?….

L’étape préliminaire d’analyse de l’existant,

d’inventaire et de formalisation des pratiques en usage, une fois

achevée, Elle sera suivie d’une étude approfondie des

procédures établies, en vue de leur amélioration

et afin d’aboutir, à terme, à la mise en place des

procédures répondant aux critères de

simplification, de rigueur, de transparence, de faisabilité et

de contrôlabilités recherchées.

a - Présentation

et contenu de la procédure :

Au niveau de la forme :

Pour mieux harmoniser et uniformiser les documents de travail, les

procédures doivent être élaborées selon un

canevas donné. Sur toute procédure on doit retrouver sur

la première page :

- Logo de l’hôpital Raymond Poincaré ;

- Référence et code de la procédure ;

- Numéro de la page / nombre total des pages ;

- Noms des rédacteurs, vérificateurs,

approbateurs et leurs visas ;

- Dates d’élaboration, de vérification et

d’application ;

- Services destinataires de la procédure (pour

information, pour application…).

En en-tête des autres pages on doit retrouver une cartouche

contenant :

- Référence et code de la procédure,

- Numéro de la page / nombre total des pages.

Au niveau du fond :

La procédure doit décrire de façon claire et

précise la manière d’effectuer une tâche ou un

ensemble de tâches. Elle doit comprendre :

- Objet de la procédure et l’explication du titre;

- Domaine d’application (à quoi et où

s’applique) ;

- Contenu de la procédure ;

- Références des textes utilisés

(règlements, circulaires, notes,..) ;

- Documents joints (formulaires, modèles de documents,

imprimés …).

- Annexes (Définitions, Terminologie,

Références, Modèles et imprimés)

Un schéma synoptique (logigramme, flux gramme,…) qui

schématise la marche à suivre, les étapes à

parcourir, le temps mis pour l’exécution de chaque étape,

les acteurs et services concernés, sera annexée chaque

fois que possible.

La procédure doit décrire et traduire l’ensemble de

tâches à effectuer avec une répartition claire des

attributions et des responsabilités.

b - Identification et

codification de la procédure :

Les procédures doivent avoir une référence

d’identification permettant aux utilisateurs de connaître

facilement le service émetteur et le sujet auquel elles se

rapportent.

La codification utilisée doit préciser le domaine

d’application, le sous domaine (activité) et le numéro de

la procédure à trois chiffres.

Domaine / sous domaine / n° xxx

Exemple : GDM/MCI/001

GDM : Gestion des Dispositifs Médicaux

MCI: Maintenance corrective Interne

c- Elaboration des

procédures :

L’élaboration de procédure passe obligatoirement par

trois phases : rédaction, vérification et approbation.

Rédaction :

Les procédures sont rédigées par les personnes

chargées de les appliquer. Ces personnes sont assistées

éventuellement par leurs responsables immédiats. Une

procédure transverse peut être rédigée par

l’ensemble des acteurs intervenant dans l’activité objet de

cette procédure .Pour plus d’efficacité et de

cohérence des procédures, la démarche

participative est recommandée dans leur mise en œuvre.

Vérification :

Les vérificateurs de procédures sont les responsables

immédiats chargés de faire appliquer la procédure.

Pour les procédures transversales, les vérificateurs sont

les

représentants des structures concernées par le domaine

d’application de ces procédures et sont chargés de

superviser les activités de ces procédures.La

vérification consiste à :

- Contrôler que le document est clairement

rédigé ;

- S’assurer que ce qu’on écrit est conforme à ce

qu’on fait ;

- Vérifier son adéquation par rapport aux textes

et orientations en vigueur ;

- Vérifier sa présentation par rapport au

modèle retenu.

Approbation

:

Une fois les procédures rédigées,

vérifiées par la hiérarchie puis validées

par le comité chargé de leur suivi, elles sont soumises

à l’approbation du Directeur.

Echéance : long terme

Action N°8 : Elaboration d’un Plan

de maintenance Préventive

Objectif :

réaliser un plan de maintenance préventive afin de

parvenir à concilier les différents impératifs de

maintenance des dispositifs médicaux en priorité sur

certains équipements jugés sensibles.

Descriptif : ce plan

doit notamment prévoir pour chaque équipement

nécessitant une telle maintenance, la procédure et le kit

de remplacement (pour maintenance préventive en interne) la

période de réalisation, la fréquence, la date de

la prochaine maintenance préventive et le coût de celle-ci.

Ce plan doit exprimer la stratégie de la maintenance

préventive de l’atelier biomédical en s’appuyant sur des

études économique sérieuse distinguant ainsi ce

qui est financièrement plus intéressant entre la sous -

traitance ponctuelle et la réalisation exclusivement en interne

Echéance :

long terme.

3.2

– Activités réalisées

3.2.1- Maintenance

La norme NF EN-13360 définit la maintenance comme

étant « l’ensemble de toutes les actions techniques,

administratives et de management durant le cycle de vie d’un bien,

destinées à le maintenir ou le rétablir dans

un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise

» [10]. La définition

fait bien la

différence entre

la maintenance préventive qui a pour but de maintenir en

état et la maintenance corrective qui a pour but de

rétablir un état. Dans le milieu hospitalier, la

maintenance a toute son importance : elle permet de prévenir une

éventuelle rupture de la continuité des soins, une

dégradation de la qualité de soins, ce qui entraîne

un danger potentiel pour le patient.

3.2.1.2- Stratégie

d’organisation de la maintenance [11]

La fonction maintenance repose sur les principes

d’organisation suivant :

- Un inventaire physique des biens fiables.

- Une gestion documentaire rigoureuse comprenant

l’intégralité des contraintes réglementaire ainsi

que les recommandations du constructeur.

- La définition de plan de maintenance.

- La mise en œuvre en interne et externe des plans.

- L’archivage systématique de tous les documents

(contrats, bon d’intervention, rapport d’intervention) afin de garantir

la traçabilité.

3.2.1.1- Objectifs de la

maintenance biomédicale

Le but des activités de la maintenance biomédicale

sont :

- La disponibilité d’équipements.

- La sécurité des patients et des

utilisateurs.

- La protection de l’environnement de travail.

- La qualité du service rendu.

- La préservation de la valeur des immobilisations

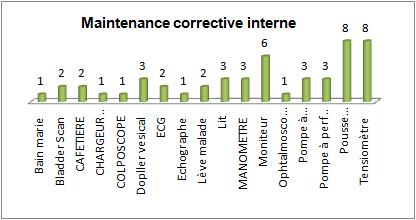

3.2.2- La

maintenance corrective

Dans la norme NF NE-13360, la maintenance corrective

est définie comme étant « la maintenance

exécutée après détection d’une panne

et destinée à remettre un bien dans un état dans

lequel il peut accomplir une fonction requise»[10].

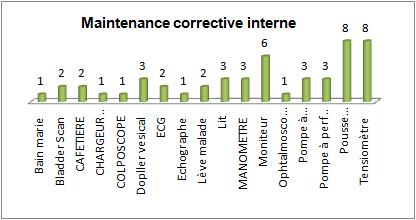

Par définition, la maintenance corrective (Fig.9)

intervient

après

une

défaillance

et

consiste à la corriger en

cherchant la cause pour remettre en état de fonctionnement

l’appareil Dans le milieu hospitalier, la maintenance a toute son

importance : elle permet de prévenir une éventuelle

rupture de la continuité des soins, une dégradation de la

qualité de soins, ce qui entraîne un danger potentiel pour

le patient. C’est ainsi une procédure à été

mise place pour une bonne prise en charge des équipements. (voir

annexe 2)

Figure 9:Maintenance

corrective

interne

[13]

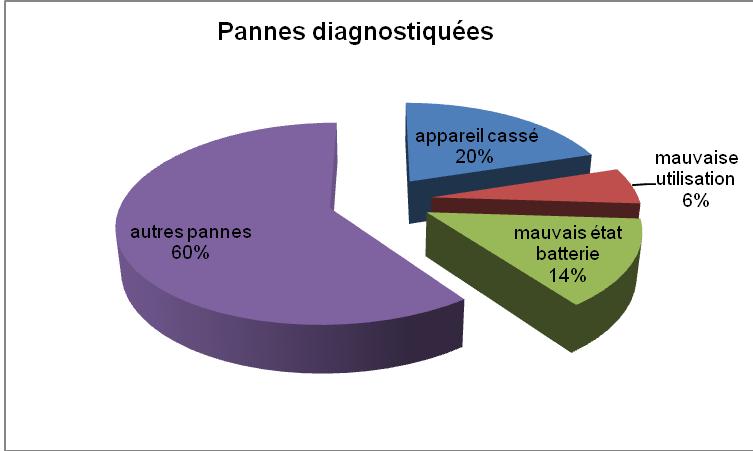

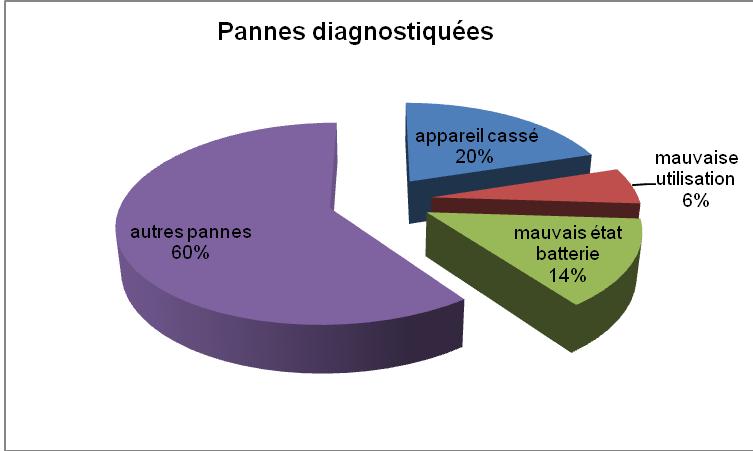

Figure 10

Figure 10:Répartition

des pannes diagnostiquées

[13]

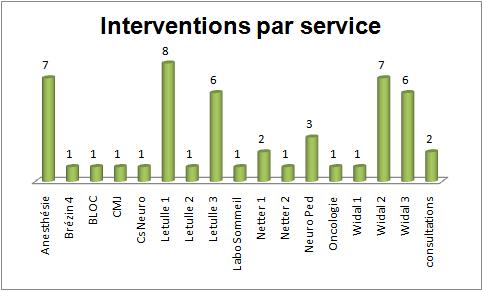

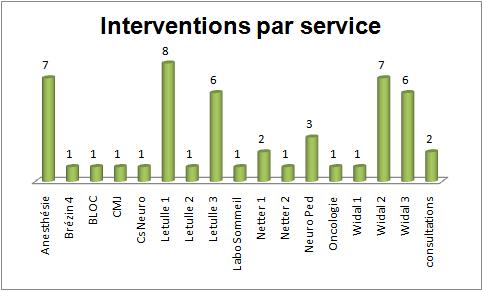

Figure 11

Figure 11

:Intervenntion par service

[13]

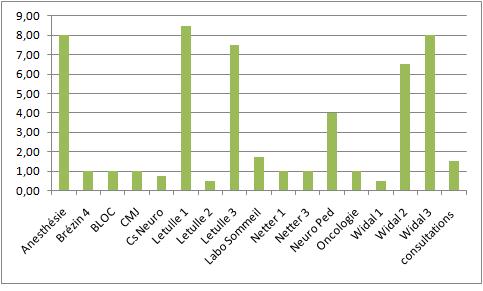

Charge en heures

par service

Figure

12:Répartition

par

charge

en

heures

[13]

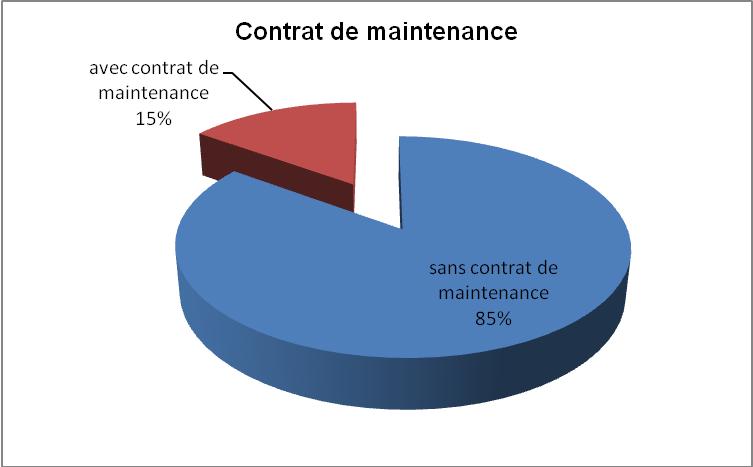

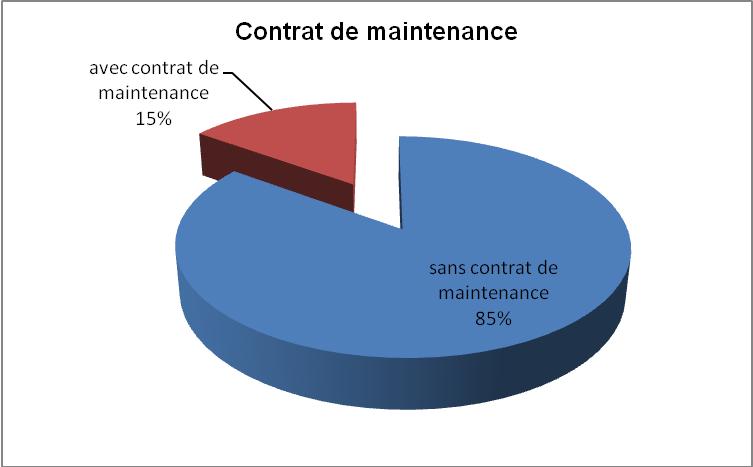

3.2.3 - Contrats

de

maintenance

Plusieurs contrats (Fig.13) ont été

signés avec des

prestataires pour assurer la maintenance préventive pour

certains, la maintenance préventive et curative pour d’autres.

Sur les 1490 équipements de classe IIb avec maintenance

obligatoire, 233 sont couvert par un contrat de maintenance incluant

les visites de maintenance préventive, ce qui représente

15%. La maintenance préventive est effectuée par des

prestataires extérieurs pour les équipements d’imagerie

médicale, les évaporateurs de gaz anesthésique, la

centrale de surveillance et les ventilateurs. Il reste donc 85% des

appareils concernés par l’obligation sur lesquels un programme

de maintenance préventive est à mettre en place.

Afin de suivre la traçabilité des interventions, deux

procédures maintenance corrective ont été

établies sur site et hors site (voir annexe 3)

Figure 13

Figure 13

: Répartition d'équipements avec ou sans contrat de

maintenance

[13]

3.2.4 - La

maintenance

préventive

D’après la norme NF EN-13360[10],

la

maintenance

préventive est définie comme étant « la

maintenance exécutée à intervalle

prédéterminé ou selon des critères

prescrits, et destinée à réduire la

probabilité de défaillance ou de dégradation du

fonctionnement d’un bien.». La maintenance préventive a

donc pour objectif la prévention des défaillances par des

actions programmées.

3.2.5 - Défalcation

Quand les équipements sont

destinés à une mise à la réforme, il y a

une procédure de défalcation qui permet cette

réforme de l’équipement (voir annexe 4a et annexe 4b ). La

demande de la

réforme est effectuée par le cadre de service ou par le

technicien biomédical. Elle est ensuite validée par le

Directeur des Equipements.

Voici quelques exemples permettant la défalcation d’un

équipement :

1. obsolescence de

sécurité : les conditions de

sécurité ne peuvent plus être garanties par le

dispositif médical dans les indications cliniques initialement

revendiquées et peuvent compromettre l’état clinique et

la sécurité des patients, et ceci compte tenu de

l’évolution de l’état de la technique.

2. obsolescence de performance

: les caractéristiques et performances initiales du dispositif

médical ne peuvent plus être maintenues et ne permettent

plus de répondre aux exigences des pratiques cliniques

initialement revendiquées par le fabricant ou préciser

par la réglementation.

3. obsolescence d’utilisation

: l’utilisation du dispositif médical ne peut plus se faire dans

les conditions définies par le fabricant, car une composante de

son environnement n’est plus accessible ou a évolué.

3.2.6 – Matériovigilance[12]

Les dispositifs

médicaux utilisés dans les hôpitaux sont de nature

très variée :

- Certains

sont

fixes

et

réutilisés

pour

plusieurs

patients

(appareils

de

radiologie

par

exemple)

;

- D’autres sont mobiles et

réutilisables (lit) ou stérilisables (matériel de

chirurgie) ;

- D’autres sont à usage unique,

que leur durée d’utilisation soit longue (pace maker,

cathéter) ou courte (seringues, aiguilles …).

Il est identifié lorsqu’il génère un accident, un

incident ou un risque d’incident. C’est dans cet optique que nous

allons répondre à ces questions afin d’élaborer

les procédures ascendantes (voir annexe 5) et

descendantes (voir

annexe 6)

De quoi s’agit-il en

matériovigilance ?

Il s’agit de la surveillance des incidents ou des risques d'incidents

pouvant résulter de l'utilisation des dispositifs

médicaux après leur mise sur le marché.

La matériovigilance comporte :

- Alerte ascendante : Le signalement

et l'enregistrement des incidents ou des risques d'incidents à

l’AFSSAPS.

- Alerte descendante : Le traitement

et suivi du signalement descendant (la réalisation d’actions

correctives et préventives venant de l’AFSSAPS).

Pourquoi

une

matériovigilance ?

La sécurité d’emploi d’un dispositif médical,

comme tout autre produit de santé, ne peut être garantie

totalement.

Son utilisation n’est donc pas exempte de risque. La survenue d’un

événement indésirable peut être liée

soit au dispositif lui-même, en fonctionnement de l’appareil,

soit enfin à son utilisation (ces différents facteurs

pouvant être additionnels).

Par ailleurs, les soins dispensés à l’hôpital

connaissent une technicisation croissante avec une intensification du

recours aux dispositifs médicaux, d’où la

nécessité d’une vigilance accrue face à des

dispositifs souvent innovants pour lesquels il existe un manque de

recul. D’où la nécessité de signaler un incident

mettant en cause un dispositif médical.

Qui doit signaler ?

Tout utilisateur, des dispositifs médicaux, et professionnel de

santé pouvant être amené à utiliser ces

dispositifs, ainsi que les tiers (professionnel de santé non

utilisateur, et toute personne détenant des informations

relatives à un incident ou risque d’incident, à

l’exception du patient lui-même).

A qui faut-il signaler

l’incident ?

- Auprès du correspondant local

de matériovigilance dans l’établissement de santé

où a eu lieu l’incident.

- Directement auprès de la

cellule de matériovigilance de l’AFSSAPS pour les professionnels

de santé libéraux et les fabricants.

Que

signaler ? (voir fiche CERFA – Annexe 7)

4 - EVALUATIONS

DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Nous pouvons dire que sept sur huit des actions mises en œuvre ont

rencontré un succès, par contre la dernière action

(plan de maintenance préventive) n’a pas été

terminée faute de temps, cependant les bases ont

été posées pour que l’équipe

biomédicale puisse prendre le relais.

A ce jour nous

laissons un atelier biomédical qui :

- Assure la maintenance interne à 80%.

- Effectue la réalisation d’un contrôle à

l’arrivée de l’équipement et avant livraison du

matériel réparé.

- Assure le suivi des interventions externe dans un

délai raisonnable.

- Effectue le suivi des pièces détachées.

- Dispose des procédures écrites sur la

maintenance , la matériovigilance et la défalcation.

- Assure une bonne gestion documentaire.

CONCLUSION :

La prise en charge directe de la maintenance interne des

équipements biomédicaux par les techniciens permet :

- l’efficience dans la gestion des budgets d’exploitation de

l’atelier biomédical,

- et l’amélioration du suivi et de la prise en charge

des équipements dans l’intérêt du patient.

Dans cette optique, les

maintenances préventives et curatives de niveau 2 peuvent

être prises en charge en interne, dans les années à

venir.

Il faut ajouter à cela le remplacement des équipements

existants notamment ceux dont la durée est supérieure

à dix ans afin de lutter contre l’obsolescence du parc,

génératrice des coûts de maintenance

élevés et de risque accrus.

C’est pour cela, je propose les recommandations suivantes pour

l’atelier biomédical :

- Lancer une enquête de satisfaction aux services

clients au bout de six mois.

- Faire une auto évaluation des pratiques

biomédicale au bout d’une année en s’appuyant sur

les items de la grille du Guide des Bonnes Pratiques

Biomédicales en Etablissement de santé.

- Mener une démarche dans le sens de la politique du

renouvellement des équipements qui ont plus de dix ans.

- Besoin de recruter un troisième technicien

biomédical pour assurer un bon fonctionnement de l’atelier

biomédical.

- Demander deux locaux supplémentaires pour stocker :

un local pour les équipements neufs et l’autre pour les

équipements de récupération ou de

défalcation.

- Trouver un plus grand local pour l’atelier biomédical

dans les deux années avenir.

Enfin, ce stage a été très enrichissant pour

moi aussi bien dans mon projet professionnel que dans ma vie

privée.

Glossaire

ABC : Attente bon de commande

AD : Attente devis

AF : Attente facture

AI : Attente intervention

AT : Attente traitement

CE: le marquage CE matérialise la conformité de

l’équipement à des exigences qui renvoient à des

normes européennes harmonisées qui traduisent les

exigences essentielles en spécifications techniques

CEE : Communauté Economique Européenne.

CGS : Coordination Générale des Soins

CNEH : Centre National de l’Expertise Hospitalière

DAF : Direction des Affaires Financières

DAMSRC : Direction des Affaires Médicales, de la

Stratégie et de la Recherche Clinique

DEIB : Direction des Equipements et de l’Ingénierie

Biomédicale

DPMI : Direction du Plateau Médico - Technique

DQGR : Direction de la Qualité et de la gestion des Risques

DRH : Direction des Ressources Humaines

DSEL : Direction du Service Economique et Logistique

DSI : Direction du Système d’Information

DTM : Direction des Travaux et de la Maintenance

DUSSH : Direction des Usagers et du Service Social Hospitalier

GH : Groupe Hospitalier

HAD: Hospitalisation A Domicile

IFSI: Institut de Formation de Soins Infirmiers

SAP : Suivie des Affaires de Production

BIBLIOGRAPHIE

[1] : Directive 93/42/CEE du conseil

du 14 juin 1993

relative aux

dispositifs médicaux, JOCE du 12 juillet 1993, numéro

L169/1.

[2] : Arrêté du 03

octobre 1995 «

Modalités

d’utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs

médicaux assurant les fonctions et actes cités aux

articles D.712-43 et D.712-47 du code de la santé publique

», couramment appelé « arrêté

d’anesthésie et salle de réveil », JORF octobre

1995.

[3] : Décret N° 96-32 du

15 janvier 1996

relatif à la

matériovigilance exercée sur les dispositifs

médicaux et modifié par le décret N° 99-145 du

4 mars 1999.

[4] : Loi du 1er juillet 1998 N°

98-535 : maintien

de la

conformité des performances du dispositif médical.

[5] : Directive Européenne

98/79/CEE :

l'obligation de

maintenance pour les dispositifs médicaux.

[6] : Norme AFNOR XPS 99-170 :

maintenance des

dispositifs

médicaux, septembre 2000.

[7] : Parcours du dispositif

médical : Guide

pratique des dispostifs medicaux

document consulté sur le site http://www.has-sante.fr

( 15 juin 2011)

[8] : Décret n° 2001-1154

du 5

décembre 2001 relatif

à l’obligation de maintenance et au contrôle de

qualité des dispositifs médicaux prévus à

l’article L.5212-1 du code de la santé publique (3ème

partie : Décret), JORF n° 284 du 7 décembre 2001. NOR

: MESP0123968D.

[9] : Arrêté du 3 mars

2003 fixant les

listes des

dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance

et au contrôle de qualité mentionnés aux articles

L. 5212-1 et D. 665-5-3 du code de la santé publique. NOR :

SANP0320928A.

[10] : Norme NF-EN-13360 :

définition des types

de maintenance

[11] : Faire évoluer votre

maintenance,

document consulté

sur le site http://www.ingexpert.com

(05 mai 2011)

[12] : Guide de la

matériovigilance 1998,

document

consulté sur le site http://www.materiovigilance.org

(02

juin 2011)

[13]: Maintenance biomedicale et

Matériovigilance,abih2011,mpassi nzita aubin

[14]:hôpital raymond

Poincaré ( atelier biomédical)

retour sommaire